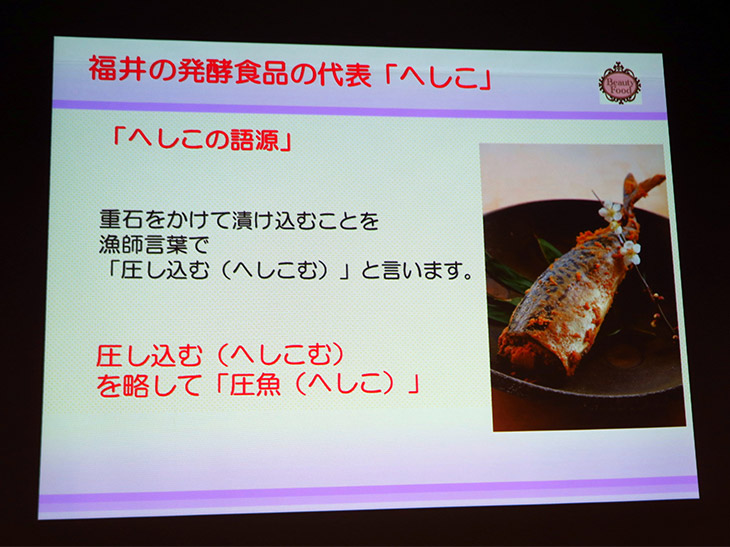

福井といえば「へしこ」と「なれずし」

みなさん、「へしこ」ってご存知でしょうか? サバやイワシなどの魚のぬか漬けのことで、江戸時代から福井で食べられている伝統的な料理です。サバは腐りやすい魚だったので、長期保存できる保存食としてへしこが作られていました。

脂ののったサバを背開きにして内蔵を処理し、塩、ぬか、少量の唐辛子を桶に入れ、約1年間漬け込んで作られます。夏を超えることで発酵が進み、ぬかでタンパク質が分解され、旨味成分であるアミノ酸が引き出されるそうです。

「なれずし」は「海のチーズ」とも呼ばれる発酵食品で、サバをごはんと一緒に漬けて熟成させたもの。「すし」と名は付きますが、鮒ずしと同様の発酵食品なんですね。作り方は地域により異なり、へしこを使うところもあれば、塩サバを使うところもあるそうです。

ほかにも、大豆、麦麹、米麹を熟成・発酵させたものに茄子を加えたおかず味噌の「はなみそ」など、福井ならではの発酵食品の種類は豊富です。

発泡日本酒から古酒まで揃う豊富なラインナップ

今回のセミナーで振る舞われたのは日本酒7種と発酵食品を使った料理7種。どれも見た目が華やかで春を感じます。

まずは甘酸っぱいスコと爽やかな苦みのあるクレソンを使ったマリネを、発泡日本酒の「宴日和」でいただきます。すっきりとした甘さとシュワシュワした口当たりは食前酒としてぴったりです。

次にいただくのは小鯛の笹漬けと春野菜のカルパッチョ。純米吟醸生の「早瀬浦」は軽やかな甘みのあるお酒です。そんな甘みと小鯛の旨みが絶妙な組み合わせで、思わず「幸せ……」と独り言を言ってしまうレベル。

柚子味噌を載せた胡麻豆腐は、特選純米大吟醸の「梵」と。お酒から漂う柑橘系のような香りは、柚子味噌との相性もバッチリ。マリアージュの手法として、香りなどのテイストを揃えていくのもいいですね。

個人的に気に入ったのは、へしこチーズのブルスケッタと、熱燗にした「九頭龍 大吟醸」の組み合わせ。燗用の大吟醸として生まれた九頭竜 大吟醸ですが、味わいに丸みがあり。とても上品な印象。そこに濃厚なへしことチーズが組み合わさることで、口のなかに一体感が生まれています。

また、サバの押しなれずしと合わせた「圓 山廃純米」は、両方が味を主張し合いながらもスッキリとした後味なので、どんどん食べ進めたくなる組み合わせでした。

分厚いお揚げとはまなみそには、「花垣」の純米伍年古酒を。ウイスキーのような熟成香の古酒が織りなすはまなみそとのハーモニーは、やはりどちらも寝かせているからこそ成せる技なのかもしれません。

デザートの干し柿チョコは、同じく「花垣」の貴嬢年譜7年を合わせます。こちらは仕込みに日本酒を使う「貴嬢仕込み」という醸造方法で作られた日本酒で、濃厚な甘みと適度な酸味、そしてまろやかさが感じられます。食後酒として楽しむのにぴったりで、「日本酒」にここまで幅があることに驚かされました。

現在、福井県では新たな品種の酒米の開発を進めており、すでに3品種まで絞り込んでいるのだとか。さらに、福井産の酵母を作ることも検討しており、“オール福井産”の日本酒を作ることを目標にしています。

福井の日本酒を飲んでみたい人は、もうすぐ開催される地酒イベントに参加するといいかもしれません。越前・若狭の蔵元が集合して新酒や自慢の銘柄を振る舞う「春の新酒まつり2018」は3月21日(水)に福井フェニックス・プラザ大ホールで開催されます。日本酒を通して、福井の魅力に触れてみませんか?

(取材・文◎今西絢美)

>>福井県酒造組合