老舗ならではのいぶし銀の空間。風格はあるが誰にでも開かれた酒場

煮込みを頼んだって、お浸しを頼んだって、厨房で仕込まれた、手作りの味が供されます。季節の食材を取り入れ、ちゃんと酒場の仕事に対する心意気がこの店の料理からは感じられます。

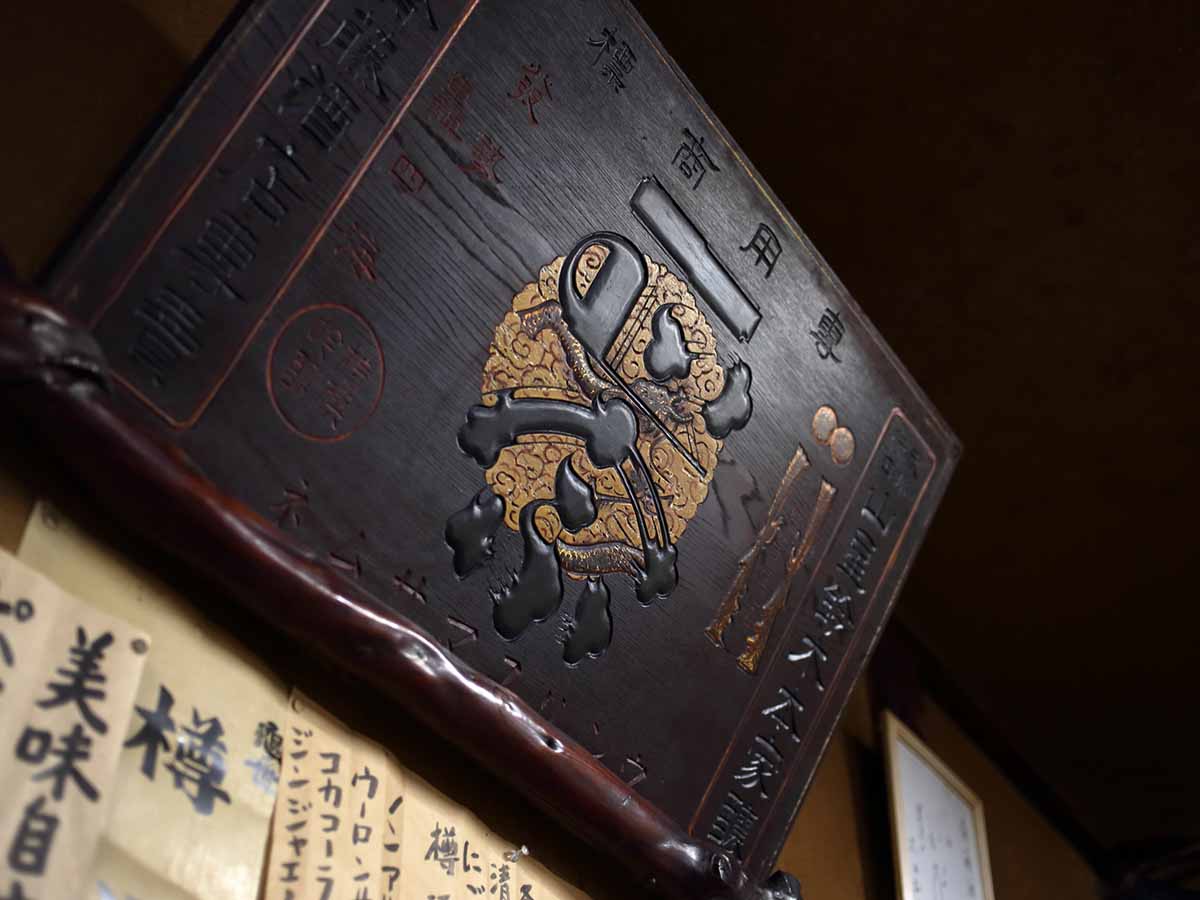

2つ目が、昭和の雰囲気が残る空間。現在の建物が建てられてからすでに50年以上。土間にテーブルが並び、椅子や壁、柱は長い時を刻んだことでしか生まれ得ない深い褐色になっています。そんなセピア色の空間は眺めているだけで、酒飲みをその気にさせます。これこそぽっと出の酒場が醸し出せない老舗の雰囲気なのでしょう。

もっとも、常連客の中にはそんな空間の中でもそれぞれお決まりの席があります。長年通い詰め、自分が一番心地よく飲める席を目指し、オープン前から並ぶのです。ある人は店全体が見渡せる角の席、またある人は女将の近くのテーブル席、ある人はひとりの世界に没頭すべくカウンターの隅。思いのままの席を求め、この店の空間と時間を楽しみます。ただ、これが“行列をつくる”という『斎藤酒場』のひとつの誤解を招いているのも事実。行列は常連客らが、営業前から自分の特等席を確保するために並ぶのであって、決して開店直後から満席になるというわけではありません。

とはいえ、久々に訪れた『斎藤酒場』はいつもとは明らかに様子が異なっていました。コロナ前なら22時30分のラストオーダー間際まで賑わっている店が、この日は21時過ぎに客は5名ほど。東京を代表する名酒場も、夜の流れには抗えないのでしょう。

「みなさん20時過ぎに帰える癖がついちゃったんでしょうね。20時まではお客さんも多いのに、このくらいの時間になるといつもこんな感じかな」と女将さんは話します。

女将が見せた心遣いに『斎藤酒場』が真に愛される理由を見る

その一方で、だからこそ見えてきた『斎藤酒場』の魅力もありました。

テーブル席に飾られた生花は、昔からどのテーブルにも必ずひとつ飾られていました。出しゃばらず、さり気なく。雑多な雰囲気になりがちな大衆酒場に、そこはかとない品と優しさを添えてくれていました。その生花が、久々に訪れた『斎藤酒場』では存在感を増していたのです。

「だって、アクリルボードなんて置かないといけない時代でしょ。すごく味気ないじゃない。飲みに来てくださる方が、少しでもくつろいでもらえたらな~って思って、少しだけ大きくしました」

それだけではありません。女将は、先客の若者に対してもこんな心遣いも見せていました。その若者はこの日念願の『斎藤酒場』へ初めて訪れたようで、酒量もいつもより多かったのか、酔っぱらい気味。すると女将はこう接するのです。

「お酒飲みすぎた?」「家はここらへん?」「帰る前にトイレいっておいで」

若者がお勘定を済ませると、「また、ゆっくり飲みにおいで」とひと言かけて、若者を送り出すのです。

その時、ハッとさせられたのです。『斎藤酒場』の魅力とは、これなのだと。誠実、優しさ、安心で『斎藤酒場』は成り立っているのだと。手作りの料理、懐勘定せずに楽しめる価格、酒場という空間づくり、そして客をもてなす心。決して特別な何かがあるわけではありません。ただ、われわれ酒飲みは、その安心を求め、また『斎藤酒場』へと足を運んでしまうのです。

●著者プロフィール

吉田マッスグ

食楽本誌副編集長を務め、日々全国のトップレストラン、生産者などを取材する傍ら、酒場めぐりをライフワークにする。『吉田類の酒場放浪記』(BS-TBS)の番組本などをはじめ、これまでに吉田類氏とともに全国の多くの酒場を巡ってきた。吉田マッスグは、師と仰ぐ吉田類氏が名付け親。