大手ビールメーカーにホップを卸す農家が多い中、全国でも珍しく、クラフトビールブルワリーをメイン顧客にホップの販売を行う農園があります。それが山梨県北杜市の『小林ホップ農園』。その農園主である小林吉倫さんに、国産ホップの取り組みについて聞いてきました。

正面に八ヶ岳、振り向けば南アルプスを眺める北杜市。この場所で、2016年から両親とともにホップを育て、加工・販売を行うのが小林さんです。農学部出身ながら、専攻はバイオ。さらにビールはどちらかというと苦手。そんな小林さんとホップを繋いだのは、この北杜の地でした。

北杜市とホップの関係は古く、1930年代日本初のホップ栽培が始まったのも、国産品種第一号のホップ「かいこがね」が生まれたのも北杜市です。しかし全盛期に900戸ほど存在した栽培農家は、1953年には激減。ほとんどの農家が撤退するほど、ホップ産業は過去のものとなっていました。

かたや埼玉在住の幼少時代から、両親が終の棲家にと購入した北杜市の別宅に家族で通っていた小林さん。大学卒業を機に、会社に属すより、成果が自分個人に返ってくる農業に興味を持ち、所縁のある北杜市で就農すると決めました。

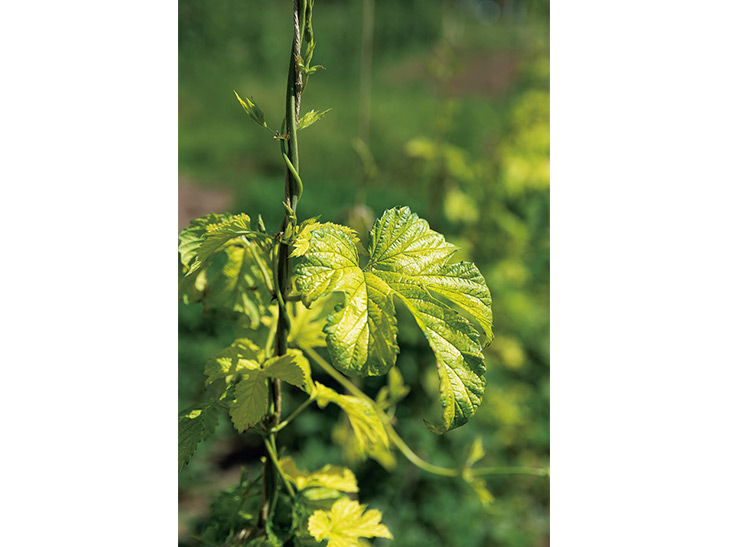

土地柄について調べる中、たまたま見つけたのがホップのこと。1軒だけ残っていた農家を訪ねると、3年後には引退するとのこと。「このまま無くすには、あまりにももったいない」。そう考えた小林さんは、「かいこがね」の株を譲り受けます。風前の灯だった国産ホップの元祖のバトンは、こうして繋がりました。

やらないよりやってみる。

その行動力がホップの可能性を拡げる

ホップは新規就農が難しい作物といわれます。畑にツルを誘引するための柱を立てたり、乾燥機の排気を考慮した加工場が必要だったりと、初期投資額が膨大だからです。それにも関わらず、小林さんには迷いが見えません。

「作る人が少ないなら、逆に付加価値は上がります。しかも海外のホップ産地では、広大な農地がすべて機械化されている。つまり、本来は人が手をかけなくても、ちゃんと育ってくれる農作物だと思ったんです」

また、小林さんには行動力もあります。大手メーカーのホップの研究者を訪ねて教えを乞い、福島の研究機関では独自に成分調査を行います。合間に各地のブルワリーへ営業、10社以上のクラフトビールのブルワリーと取引開始。大手メーカーや行政の後ろ盾があるわけでもないのに、業界内での存在感はじわじわ増し、最近は講演に呼ばれたり、就農希望者の相談に乗ったりと、全国を飛び回っています。

現在、1.5ヘクタールの敷地で約20種のホップを栽培する小林家。目下の目標はホップの収量と品質を上げることですが、同時に目指すのが、新しいホップ品種の開発です。1品種を作るのに9年はかかるとされ、日本では一部の大手メーカーのみが取り組むような壮大な挑戦。しかし「せっかくなら1つくらい登録してみたくて」と、昨年初めて収穫にこぎつけました。小林さんが夢見るのは、かつてのようにホップ畑が広がる北杜の地。その芽は確実に成長しつつあるようです。

(文◎唐澤理恵 写真◎上田佳代子)

※当記事は『食楽』2019年夏号の記事を再構成したものです