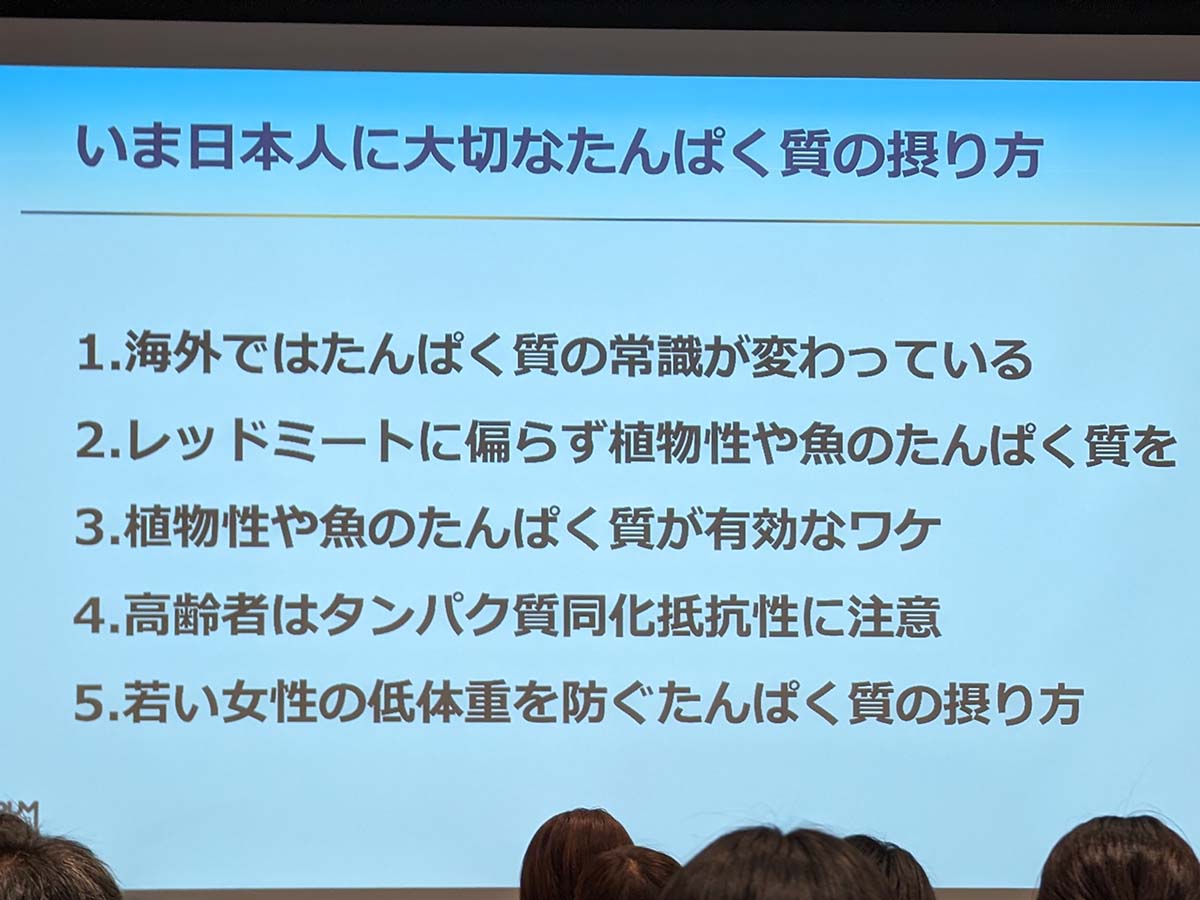

先進国では、植物性たんぱく質の摂取量が増加傾向

主に先進国では、いわゆる牛肉・豚肉などの「レッドミート」の代替として、プラントベース食品の摂取が増えてきています。これは健康や信仰などの理由の他、地球環境と資源の持続可能性からも注目されています。

国内では、高たんぱくの食品として長らく鶏胸肉がいいと言われていましたが、実は食文化として古くから根付いている「大豆」の活用は、世界的に見ても稀有です。大豆から作られる加工食品には豆腐や豆乳、おから、枝豆、味噌などがあり、「高たんぱく、低糖質」の食生活を実践するならば、この「大豆」製品と上手に付き合っていくことが世界的なトレンドでもあります。

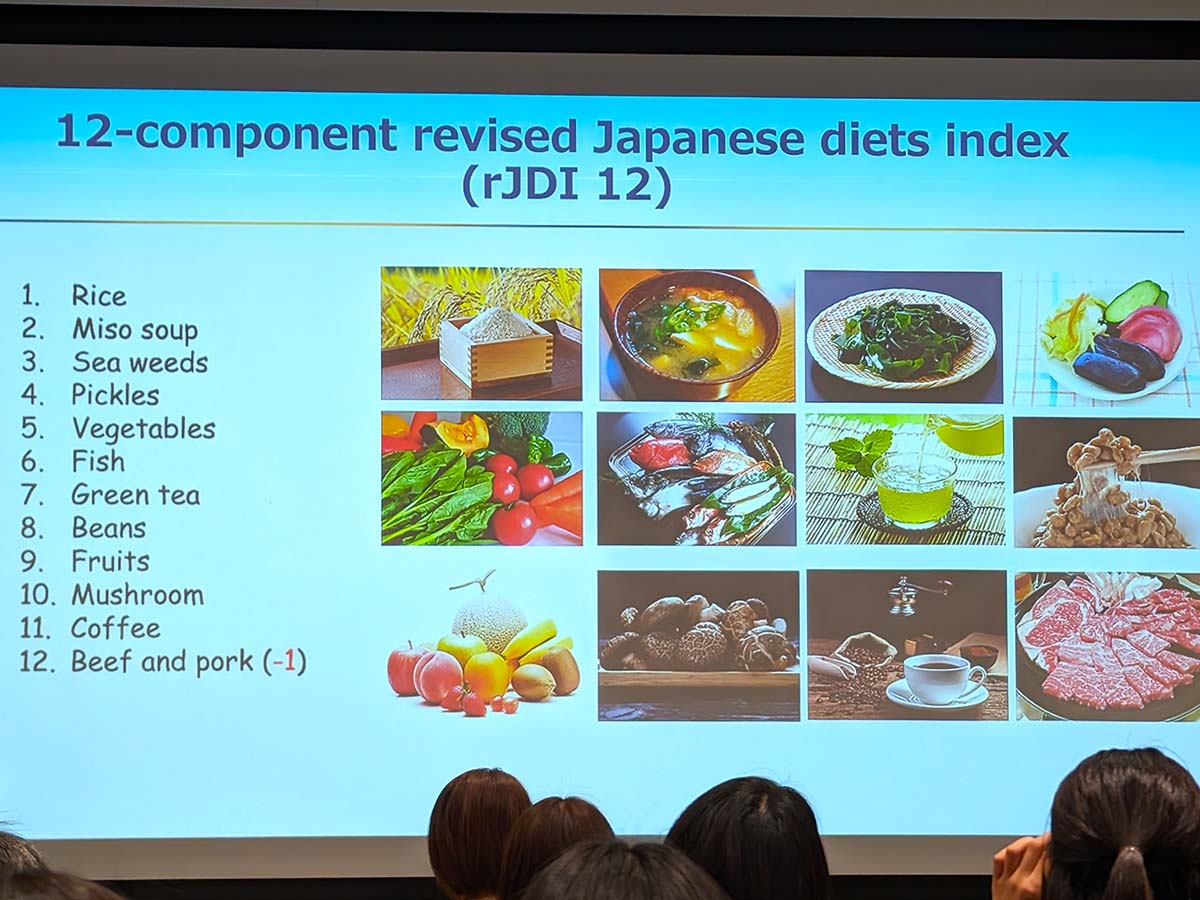

人口統計学の中では、健康長寿の地域は「ブルーゾーン」と呼ばれています。健康長寿のための食事は65%が炭水化物、20%が脂質、15%がたんぱく質、全体で95%が植物性、5%が動物性とすることとガイドラインに定められています。実はこの食事、昔ながらの日本の食事がこの基準に近く、現在の国内では沖縄県・大宜味村(おおぎみそん)がクリアしていると言われています。

もちろん動物性たんぱく質の摂取をまったくのゼロにするわけではなく、高脂肪になりやすい牛肉、豚肉などのレッドミートをなるべく、植物性や魚、卵に置き換えることが推奨されています。

「日本食スコア」にのっとってみれば、唯一牛肉と豚肉がマイナスの値なので、大豆などの植物性たんぱく質を増やすと良さそうですね。米や味噌汁、魚、キノコなど昔ながらの食事にシフトしていけば、循環器や心疾患などの死亡リスクを減らし、腸の若返りが期待できるということです。

レッドミートを避けた方が良い理由とは?

地球の環境や持続可能な資源のため、動物性たんぱく質から植物性たんぱく質へのシフトチェンジが世界的な動きであると述べましたが、身体的な話で行くと、動物性たんぱく質は内臓の老化を早めることで、見た目の老化に繋がるということも研究から明らかになっているそうです。

![高齢者は若年者と同じアミノ酸やたんぱく質量を摂取しても同じ量の筋たんぱくが生成されません [食楽web]](https://cdn.asagei.com/syokuraku/uploads/2024/07/20240709-tanpakushitu05.jpg)

マウスを使った実験では、高脂肪・高たんぱくの食事を与えたマウスは太り気味で、毛はボサボサだったが、食物繊維の多い食事を与えたマウスは体型も引き締まり、見た目も艶やかだったとか。

さらに高齢になってからは、たんぱく質を合成するスピードが極端に遅くなるという研究もあり、いつまでも肌や筋肉を健やかに保つという意味でも、植物性たんぱく質への置き換えは早ければ早いほど、健康に良い影響を与えてくれそうです。

3つの食品群「たんぱく質高含有食品」「食物繊維高含有食品」「日本食スコア12食品」の3つの円が重なるのが「大豆・大豆製品」とされ、「日本食スコア」の一つであり、たんぱく質と食物繊維が含有した食品ということがわかります。

「大豆・大豆製品」は、なるべく加工されておらず、添加物が少ないものを選ぶのがポイント。そして納豆は発酵食品にあたるので、大豆製品と混同しないよう注意が必要です。

『フジッコ』の「混ぜてたんぱく質プラス きざみ蒸し大豆」は、ご飯に混ぜたり、ひき肉の代わりに使ったり、使い方の幅が広いのも魅力ですね。夏バテ気味の時、冷ややっこや無調整豆乳はのど越しが心地よく、胃腸に優しくたんぱく質を摂れるのが嬉しいですよね。

健康のために高たんぱく質の食事を実践中の方は、ぜひ植物性たんぱく質に注目して、食事に取り入れてみましょう。

(撮影・文◎亀井亜衣子)