美味しさの秘密は漁場の環境にあり

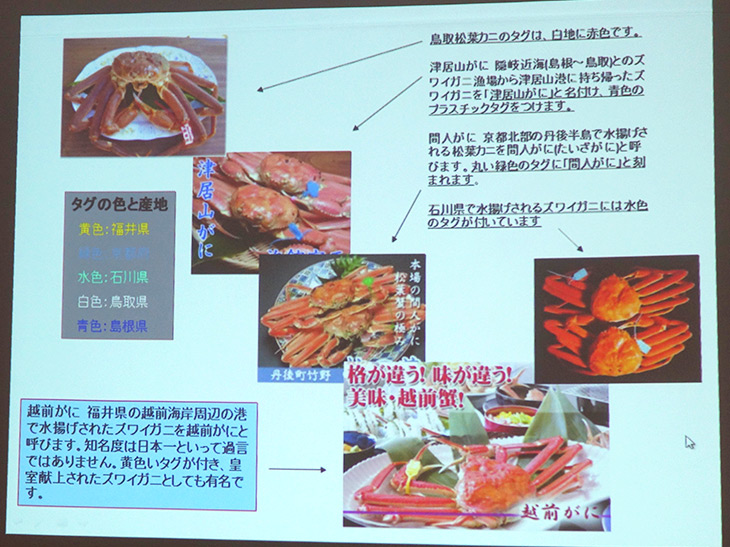

毎年11月6日に解禁される「越前がに」は、福井県の三国、越前、敦賀の3つの港に水揚げされるオスのズワイガニを指します。ほかの産地のズワイガニと区別するために、黄色いタグが付いているのが特徴です。

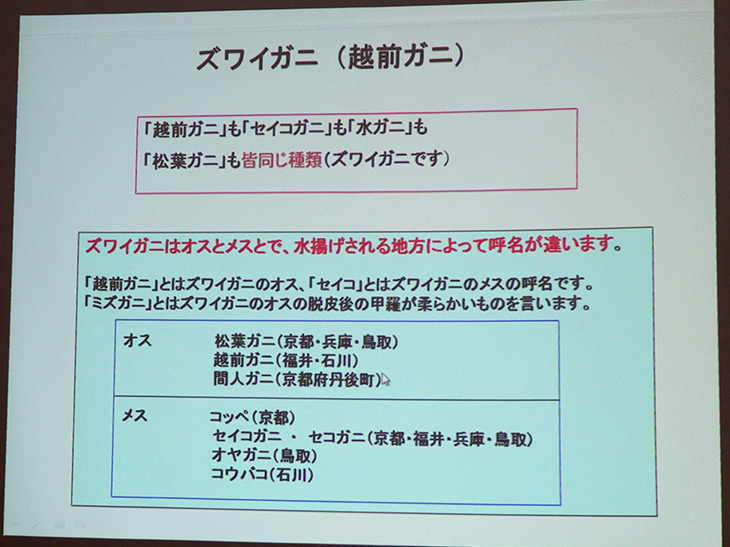

ズワイガニは、産地やメス・オスによって、名称が異なるため、福井県で漁獲されたオスを「越前ガニ」、山陽では「松葉ガニ」、京都の一部では「間人(たいざ)ガニ」、石川県では「加能ガニ」などと呼ばれています。ズワイガニのメスは、「セイコガニ」と言います。セイコガニは、ぷちぷちした食感が特徴の外子や、「赤いダイヤ」と呼ばれる朱色の内子(卵巣)を持ち、ほっくりした歯触りと、とろけるような旨みで食通の間で特に人気があります。

それぞれのズワイガニには、各産地のタグが付けられています。例えば、鳥取県の松葉ガニは白色、石川県で水揚げされるズワイガニは水色など。どこで漁獲されたかがひと目で確認できるんです。

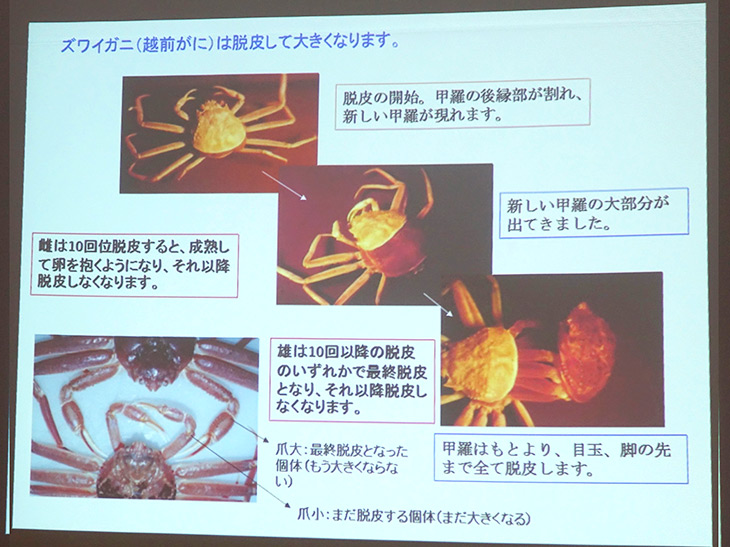

ズワイガニが親になるまでにかかる年月は約10年。1年に1回脱皮をして成長していきます。オス・メスともに、漁獲対象のサイズになるまでに8~10年かかるため、その間の資源の維持が重要になります。

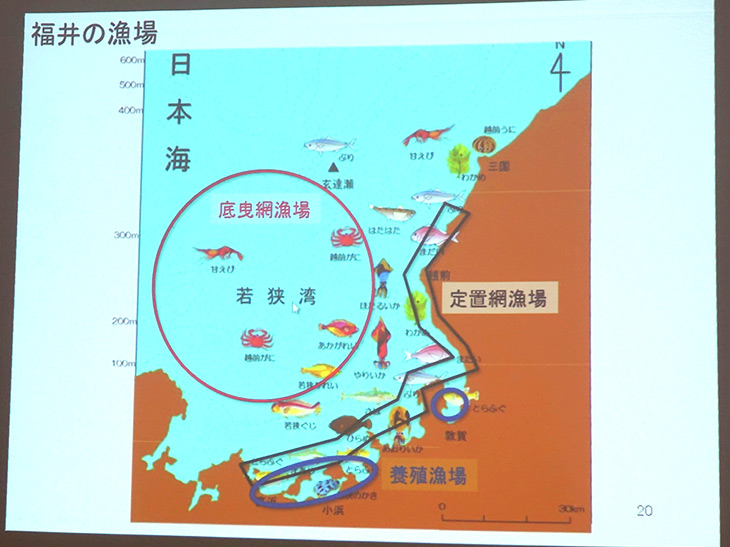

そんな「越前がに」のおいしさの秘密は、“漁場の環境”にあります。越前海岸沖は、海底に向かって下がっていく段々畑のような地形になっており、ズワイガニの快適な生息場所になっています。さらに、福井県沿岸の海域は、暖流と寒流がぶつかる豊かな漁場が広がっています。この好環境のなかで、越前がには、甘くひきしまった身と深い味わいのカニ味噌をぎゅっと詰めて成長していくんです。

漁獲後に行う冷温保管も大事なポイント。近年は、越前がにを漁獲後、水温が4度以下の冷水槽で保管することで、鮮度を保っているとのこと。このおかげで、とろける食感が人気の脚や、鮮度の低下が早いカニみそ、セイコガニの内子も鮮度を保ったまま、濃厚な味わいが楽しめるんです。

1匹50万円する越前がにも登場

江戸中期に始まった越前がにの水揚げは、明治期に本格化し、品質の高さが評価され、1922年以降は皇室にも献上されてきたという歴史があります。

現在は、福井県坂井市三国町(みくにちょう)にある4件の魚問屋から毎年1件が担当しています。献上する日に水揚げされた越前がにから、「大きさ」「重量」「味覚」「見栄え」など、すべてにおいて最上級のものだけを選定し、天皇・皇后両陛下をはじめとする皇室に献上しています。

2015年度からは、越前がに全体の0.5%未満になる厳選された逸品「越前がに 極(きわみ)」を販売。高品質の「越前がに 極」の登場により、ますます越前がにの評価は高まっています。

美味しいカニを見極めるポイントとは?

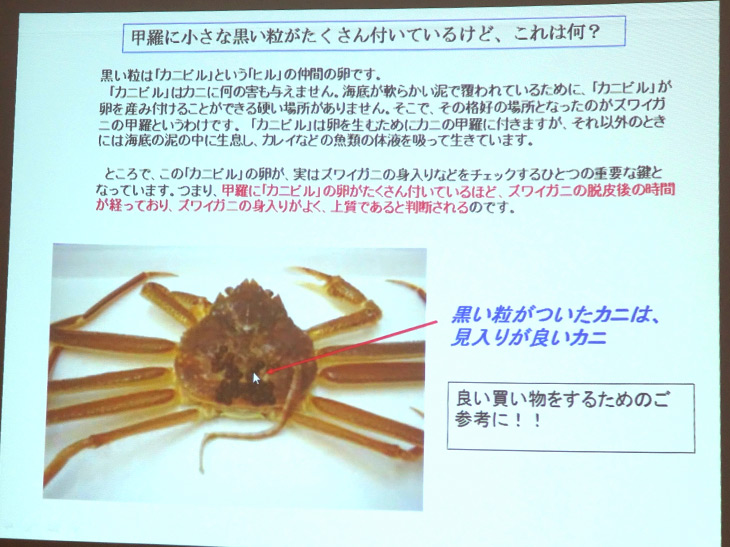

ズワイガニの甲羅に、黒い粒々が付いているのを見かけたことはありませんか? 実は、これが美味しいカニを見極めるヒントになっているんです。この粒の正体は、ヒルの仲間のカニビルの卵。この卵が多く付着しているほど、脱皮後の時間が経っているため、身入りが良く上質なズワイガニだと判断されます。

また、大きさよりも重さが重要。同じ大きさでもずっしりと重みのあるものは、しっかりと身が詰まっている証です。買い物をする際の目利きに役立てましょう。

福井の銘店シェフによる新作メニュー

「カニ見十年、カニ炊き一生」。これは、カニの目利きができるまでに十年、カニを炊き(茹で)上げるまでには一生かかるという意味の、福井に伝わる言葉です。

越前がにの揺るぎないおいしさの秘密には、漁獲場の好環境に加えて、鍛錬された職人技も大きく関係しているんです。

アツアツのおいしいゆでガニはもちろん、地元の飲食店では、越前がにを知り尽くした料理人が、その特性を生かしたメニューを日々研究しています。講座では、そんな福井の名店が開発した期間限定の新メニューも紹介されました。

講座では、料理旅館・ふくい望洋楼の直営店『越前 蟹の坊』が提供する新作メニュー「越前蟹 北前寿し」を実演し、試食会が行われました。

いざ食べてみると、たっぷり使われたセイコガニの身が甘く、包むように巻かれたおぼろ昆布とマッチしています。なかに入っているショウガとしいたけも、程よいアクセントになっています。ついつい手が止まらなくなるおいしい押し寿司でした。

期間限定メニュー「越前蟹 北前寿し」は、3月末まで提供予定です。福井県の三国町に訪れた際は、ぜひ一度立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

「カニを美味しく味わう文化」を長い年月をかけて磨き上げてきた福井県。越前ガニのゆで方、食べ方などを研究し続ける料理人たちの手によって仕上がった最高の一品に、思わず舌鼓を打つこと間違いなしです。

(取材・文◎中川美紗)

●DATA

ふくい南青山291公式サイト(福井県アンテナショップ)