日本ワインの歴史を更新し続ける「登美の丘ワイナリー」

日本のワイン市場はここ10年で急成長を遂げ、国内のワイナリー数は500軒にまで達し、国際コンクールの受賞数も年々増加。日本ワインは今、世界に注目される存在となっています。

そんな日本ワインの発祥の地が、山梨県甲府盆地。ワインづくりに最適な環境で、常に新しい日本ワインを生み出し続けているのが、115年以上の歴史を誇る「サントリー登美の丘ワイナリー」なのです。

「山や谷のアップダウンがあって、細かく分かれた50区画それぞれに特徴があります。それを一つひとつ、大事にするのがサントリーのワインづくりのモットー。品種を細かく分けてつくることで個性が立ち、味わいの輪郭となる。ワインを飲んだときに、その景色が心に浮かぶようなワインを目指しています」(大山さん)

先人たちがトライ&エラーを繰り返してきたことで、どこにどの品種を植えたらいいのかがわかってきた。それに続くつくり手たちが、更なるおいしいワイン作りに努力する。こうした積み重ねがサントリーの甲州ワインをアップグレードされていくのでしょう。

世界の「甲州」ワインを目指して

甲州ワインは際立った柑橘香があり、クリーンな味わいが魅力です。日本ワインでイメーされるすっきりとした味わいは、日本料理をはじめ、世界中の料理ともよく合います。ただ、水っぽいと評されることもしばしば……。

ではサントリーはどのように世界品質の「甲州」を育てているのでしょうか?

まずは先述のとおり、目指すワインにぴったりの「畑」を選ぶこと。そこに適した品種を植え、完熟ぶどうだけを収穫すること。甲州は登美の丘の中でも水はけがよく、赤ワイン用として利用されていた2区画に植えています。

甲州はメインが棚仕立てですが、もう1区画は垣根仕立てで栽培しています。これはとても珍しいこと。棚とは違う甲州の味がでてきて面白いと言います。

「お日様の力を味わいに変えるため、垣根式ではどんどん日を当てていきます。日をいっぱい当てると甲州は渋みが増して赤ワイン寄りになる。それを恐れず、エネルギッシュなぶどうを育てることで旨味が濃いワインが作れるのではないか」

このように常に辿り着きたい答えを求めてぶどうを育て、2区画のぶどうをブレンドし、多層的な味わいの「登美 甲州」を作り上げていくーー。ぼんやりしていた「登美 甲州」の味わいが、徐々に輪郭を帯びてきました。

「垣根式で育った甲州は白ワインだけど渋さが出るので要注意。赤に近いブドウを作って優しく絞る。絞った最初の果汁だけが『登美 甲州』というトップレンジに使われています」(大山さん)

多層的な香りと凝縮感のある、柔らかく気品に満ちた甲州ワインへ。この凝縮感のある味こそ、世界の白ワインと肩を並べる鍵だと言います。

約200樽が眠る、ワイン熟成庫へ

このあとは地下にある石造りのワイン熟成庫へ。ワイナリーツアーには欠かせない熟成庫の見学は、まるでテーマパークのようでワクワク! 希少な貴腐ワイン、数十年前につくられたワインが眠る倉庫、壁一面に並ぶワインボトルたち、200ものワイン樽がゆっくりと熟成を重ねている様は圧巻の一言です。

荘厳な雰囲気の中、ひんやりとした最適な環境で熟成が終わるのを待つワインたちに、夢を馳せないわけにはいきません。

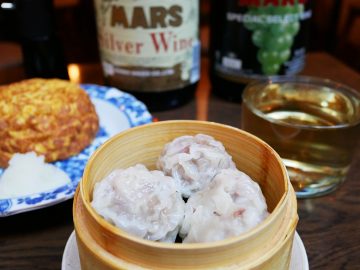

さてツアーの最後は試飲会。甲州の育つ様を見て、感じた後に味わうワインの楽しみと期待は格別!