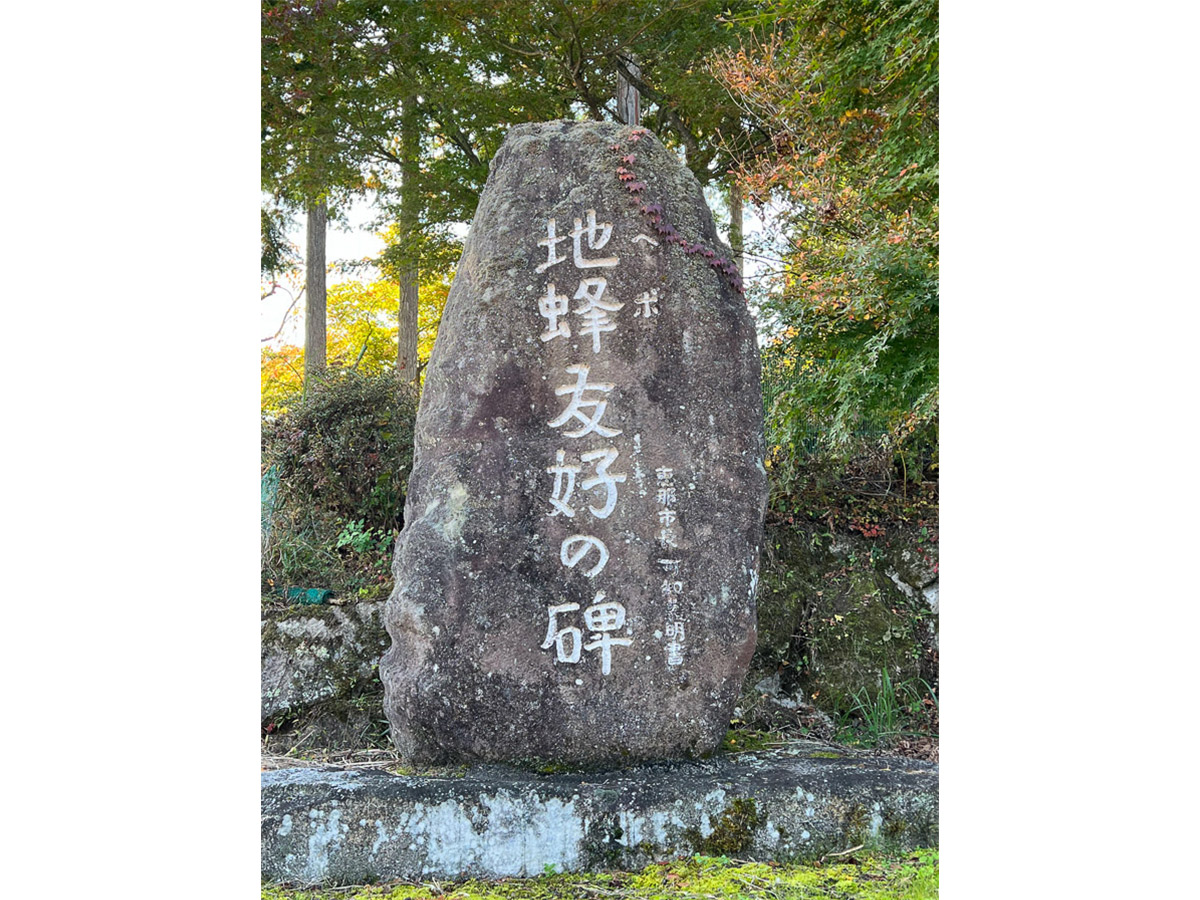

蜂が飛び交うヘボ祭りの会場へ

当日は天気にも恵まれ、11月とは思えぬほど気温が髙かったため、「コレはさぞかし蜂が元気なのでは……」と、頭をよぎる少々の不安。なぜならこの祭りでは、ヘボ(蜂)が会場を自由に飛び回るから。到着して早々に開会式を見ているそばから、自分の周りに飛び交う多数のヘボが目視できます。ああ、コレが巷で言われている「日本で一番危険な祭りか」と、早くも実感させられます。

開会式の挨拶では、こんなコメントも飛び出しました。

「捕ることも、育てることも、食することも、刺されることも含めて、ヘボ文化の継承です」

刺されることも文化! 「刺されても仕方ないか」と覚悟をキメて臨んだものの、こう言い切られると、ちょっとひるんでしまいます。

ヘボが飛び交うも、祭りの参加者は慣れっこといった雰囲気。「ハチが来た!」などと騒いでいる者がただの一人もいないのがスゴい。さらに、ヘボ料理販売のテントに、朝9時の時点ですでに長蛇の列が発生していたのも、またまたスゴい。

この祭りに来て、ヘボを食べないという選択はないのでしょう。昨今(昔から?)何かと嫌われがちな昆虫食ですが、この地においては、昆虫食への愛しか感じられません。

さて、いよいよ祭り名物「ヘボ五平もち」の出番! 恵那市に伝わる「くるみごへいたれ」に串原地区のヘボを混ぜてある、絶品の名物料理です。

この「くるみごへいだれ」とは、醤油にくるみ、ごま、ピーナッツをふんだんに加えて作る伝統の味。もとは地元岐阜県東濃地方に伝わる「わらじ五平もち」のたれを昭和の時代に商品化したもの。そこへ、ヘボを加えるという贅沢さ! ヘボ入りのたれは、各家庭でも独自に作られることもあるという郷土の味でもあります。

気になるヘボ五平もちの味はというと、昆虫食ビギナーにもおすすめしたくなる美味しさです。たれに混ぜ込んであるものの、ヘボの存在感はごくごくわずか。子どもからお年寄りまでが楽しめる、鉄板の甘辛味。

米をつぶしてふわっとまとめてあるもちがおなかに優しく、炭火で炙った香ばしさに、食欲を刺激されまくりです。あっという間に1本ペロリ。ヘボがブンブン飛び交う中でほおばると、「お仲間を食ってゴメンよ……」という、食物連鎖の罪悪感がほんの少し湧き出てきますが、それもまた味わいのスパイスかも。

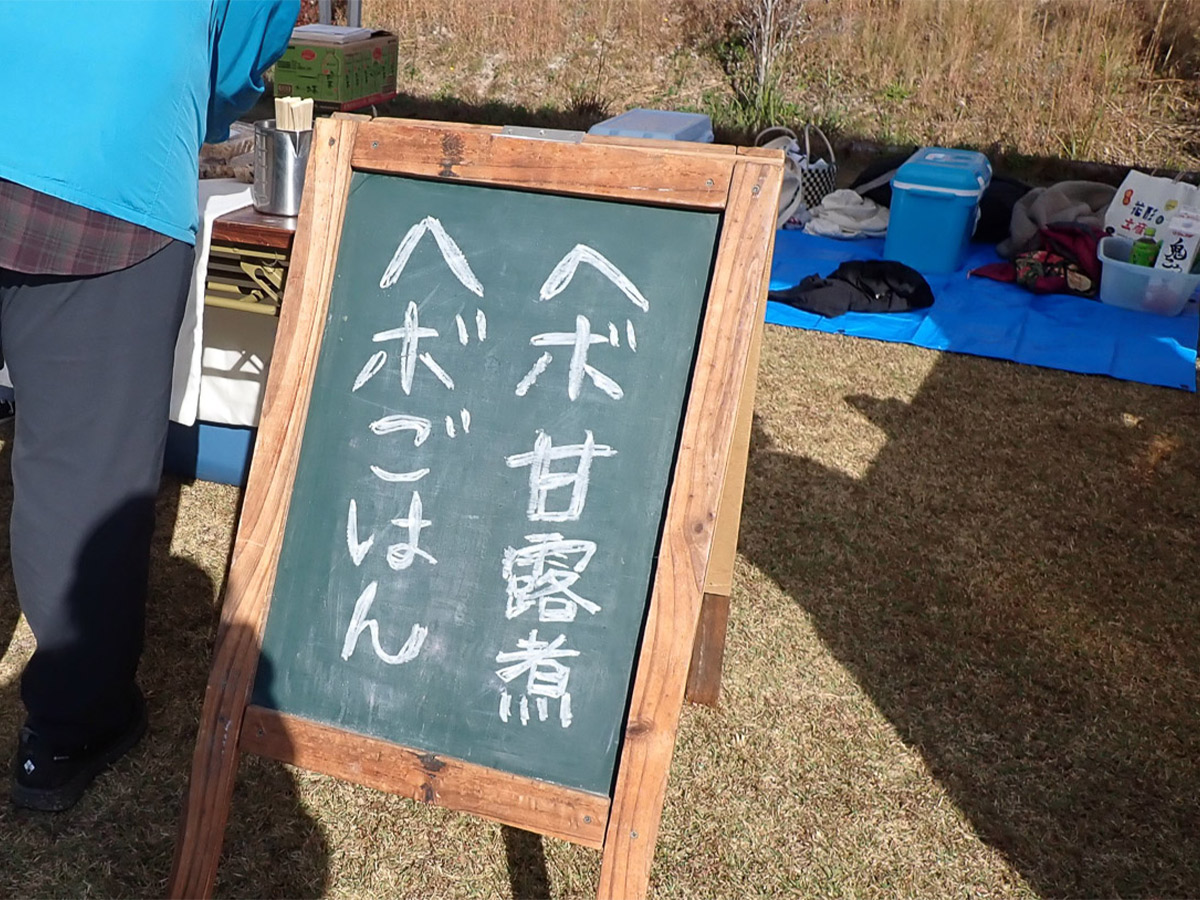

ヘボの味わいをしっかり堪能したいなら、甘露煮を食べない手はありません。小エビを甘辛く煮つけたような味わいに、「これはお酒が欲しくなりますね~」と同行のスズメバチ仮面ヒロポン氏。

「成虫の外皮のパリッとした食感と幼虫のクニャリとした歯触りが心地よく、口にいれた瞬間は甘露煮の甘じょっぱくて香ばしい味がガツンと来たあとに、ヘボ独特の甲殻類とナッツを合わせたような風味がきます」

さすが、ハチマニアの食レポ。ヒロポン氏が言うように、蜂の子(ヘボ)は独特の風味があります。それが魅力であったり、人によっては苦手だったり。

しかしこのヘボごはんは、配合のバランスが控えめに言っても最高。出汁をきかせたごはんに2割くらいの分量でヘボを混ぜこむことでいい塩梅に香りがフワッと広がり、ハチのクセが逆にいい仕事をしています。ヘボが具というより、調味料的な印象です。まさに黄金比。昆虫食歴15年にして本当に美味しいヘボごはんに出会えたように思えます。

胃袋をつかまれる祭りというのは、満足度がハンパないですね。「虫! キャ~!」という声が聞こえず、来場者がごく普通に食べている環境も、特筆すべきポイントでしょう。

さて腹ごしらえをしたら、ここからが本番。食材の「ビフォア」をじっくり拝見しなくては。