広島錦で“地酒メーカーとしての賀茂鶴”をアピール

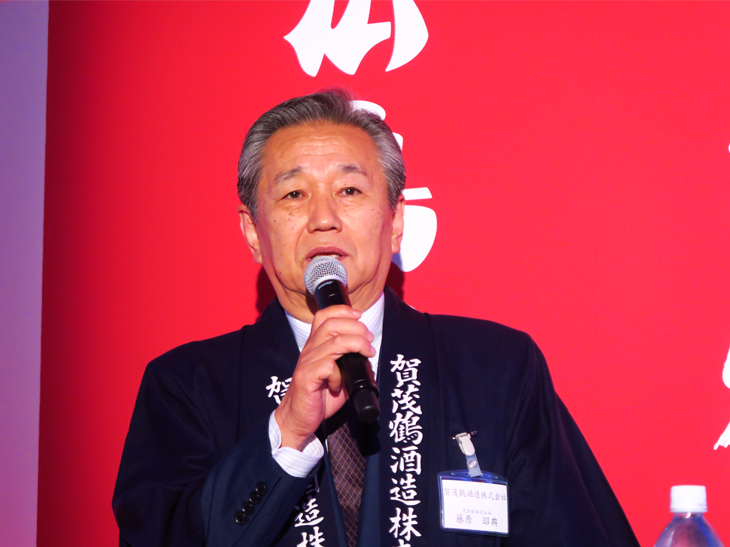

賀茂鶴酒造は、以前から「酒中在心(しゅちゅうざいしん)」というモットーを掲げており、この意味について代表取締役社長・藤原明典氏はこう話す。

「酒の中に心あり。手間を惜しまず上質な米と水を守る人の心や、伝統を受け継いで妥協のない酒造りに情熱を注ぐ蔵人の心。さらにお酒を楽しみ、そのひとときを楽しむ村人の心がお酒にこもっている」。

さらに、この広島錦にかける思いを、「“ぶれない賀茂鶴”と評価してもらえるように努力していきたい。広島錦というお酒を知ってもらう以上に、“地酒メーカーとしての賀茂鶴”を知ってもらいたい」と話した。

「広島錦」と「賀茂鶴酵母」の復活で原点回帰を目指す

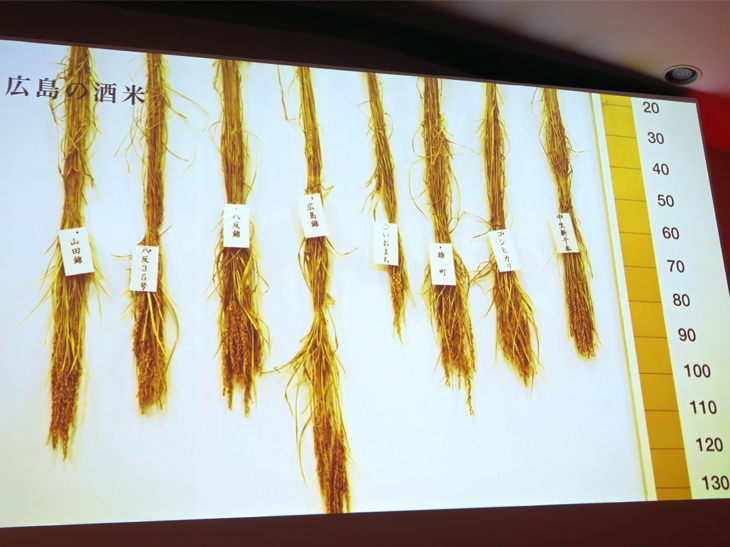

二号蔵杜氏の椋田茂氏は、賀茂鶴酒造の酒造りについて紹介。日本で初めて動力精米機を導入した酒蔵である同社は、日本酒作りに使うすべての米を自家精米しているのが特徴だ。これにより、毎年異なる米の品質を現場でチェックし、最適な精米具合が実現している。

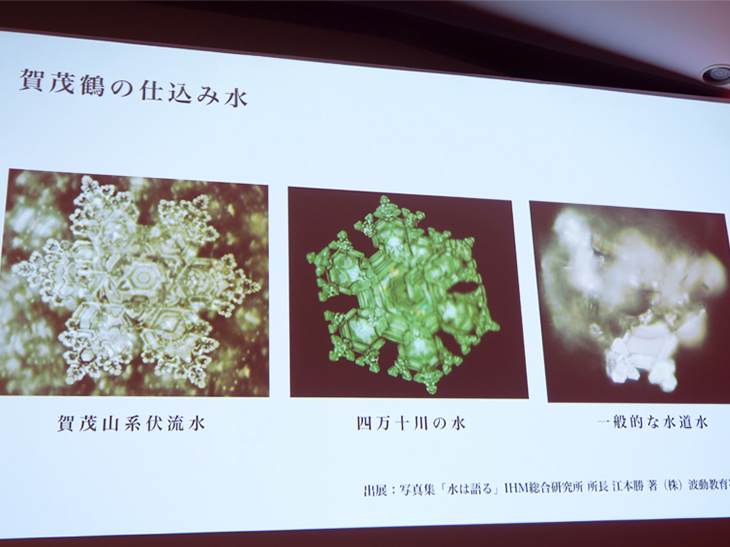

また、仕込み水には加茂山系の伏流水を使用。この水は15年ほどかけて湧き出ており、四万十川さながらの良質な水であることが、結晶化された際に六角形に近い形になっていることからわかるそうだ。

「賀茂鶴は“味わいを大切にしたお酒”という認識を持っている。原点回帰するには地元の素材を見直し、賀茂鶴らしいお酒を造るのに必要なものは何かを考えた。それが幻の酒米“広島錦”の復活と“賀茂鶴酵母の復活”だった」という。

広島錦は、酒米として優秀だったものの、栽培が難しいので昭和の始めに途絶えてしまった酒米だ。これを農家に頼んで栽培してもらい、6年ほどかけて生産量を増やし、ようやく商品化できる収穫量になったそうだ。

さらに、昭和11年に発売されていた「協会5号酵母」、通称「賀茂鶴酵母」も復活させ、この酒米と酵母で新たな100年に挑む酒を作り出した。

しかし、この挑戦はかなり大変なものだったと椋田氏は話す。「広島錦に関しては、作り手も特性を知らなかった。3年ほどかけてどれくらいの磨きに耐えられるのか、お米の持つ本来の味はどんな味が出てくるのかを研究した」。また、賀茂鶴酵母に関しては、発酵に適した温度帯なども手探りだったという。