湯浅町の老舗『太田久助吟製』へ

『太田久助吟製』の創業は江戸末期の嘉永4(1851)年。店舗が併設された蔵は、天保12年に建てられた、これだけでも見る価値があると思わせられる立派なもの。取材の日も、平日だというのに、ひっきりなしにお客さんが出入りしているのが印象的でした。

蔵を案内してくれたのは、太田久助吟製・6代目当主の平野浩司さん。現在は、奥様の智子さんと先代当主の奥様である加寿代(かずよ)さんと3人で蔵を切り盛りしています。

金山寺味噌の原料は、米、裸麦、大豆、白瓜、シソ、生姜、丸なす。製法をざっと説明すると、まず米・麦・大豆にコウジカビをつけ、これを混ぜ合わせて麹にし、そこに夏野菜を混ぜて樽に詰めて60〜90日間、蔵内の麹室でじっくりと発酵させる、という流れ。

言葉にするとシンプルですが、麹づくりから発酵中の温度管理に至るまで、すべて人の手で行っており、しかも気温や天候に合わせて丁寧かつきめ細やかな調整がいるため、かなりの重労働。赤ちゃんのように、付きっきりで愛情を込めて味噌と向き合う必要があります。

「特に大切なのは発酵過程の温度管理ですね。常に麹室の中を30℃前後に保つのがポイントです」(平野さん)

天保時代に建った蔵は冬暖かく、夏は涼しいそうですが、冬の冷え込みが激しいときなどは、練炭を焚いて調整するとのこと。

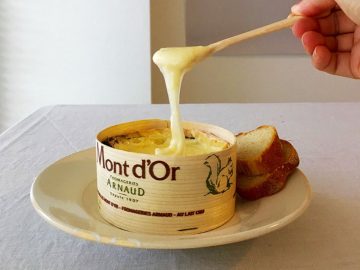

![発酵が進むほどに色合いに深みが出てくる[食楽web]](https://cdn.asagei.com/syokuraku/uploads/2025/05/20250530-kinzanji07.jpg)

しっかり熟成が進み、美味しい金山寺味噌ができたかどうかは、平野さんが香りと色を確かめて判断します。長年の経験が必要不可欠。まさに職人技です。

これに加え、さらに蔵の酵母が重要な役割を果たします。「天保時代に建てられた蔵に付着した“蔵つき酵母”が、味噌づくりにおいてものすごく大事。これがないとうちの金山寺味噌の味は完成しません」と平野さん。

ご家族3人に加え、江戸時代から蔵で育まれてきた目に見えない酵母も欠かせない“働き手”。これがあって初めて、太田久助吟製の奥深く滋味深い金山寺味噌の味が生まれるわけです。

ちなみに、和歌山県では金山寺味噌を茶粥に合わせるのが伝統的な食べ方ですが、平野さんのオススメはなんとカレー。「福神漬の代わりにカレーに金山寺味噌を添えて食べてみてください。すごく合いますよ」とのこと。

丹精込めてつくられる太田久助吟製の金山寺味噌、オンラインショップからお取り寄せもできますが、和歌山県を訪れたら、ぜひ歴史ある蔵にも立ち寄ってみてください。