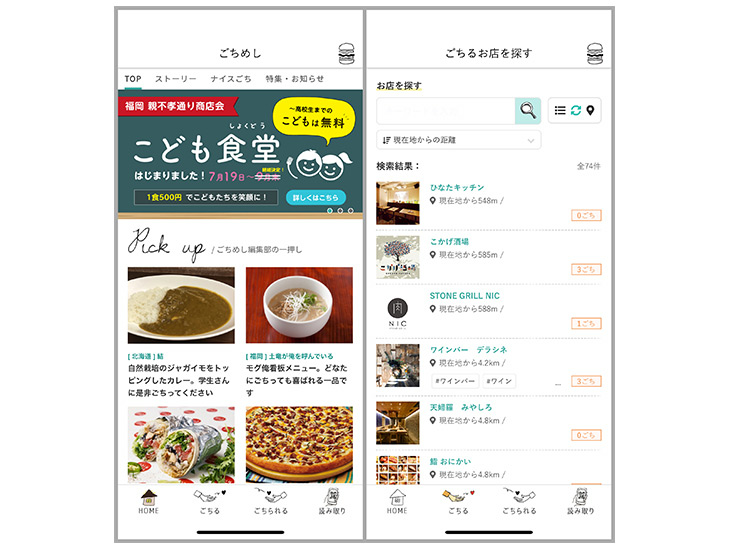

ごちる方法は2種類から選べる

ごちめしを使ってごちそうする方法は2種類あり、特定の友人などリアルなつながりの人に使う「ご指名ごち」と、その店に訪れた人なら誰でも食事を楽しめる「オープンごち」が選べます。たとえば、友人の誕生祝いや部下や後輩をもてなしたいときには「ご指名ごち」を、地元の応援したいお店や被災地の飲食店などでは「オープンごち」を使うといったことが可能です。

さらに、オープンごちに条件を付けて、子どもたちや学生にごちそうしたり、母校の高校球児にごちそうできたりといった使い方もOK。6月から東京、大阪でテストマーケティングを実施しており、導入時に店舗側にコスト面での負担がないのが強みとなっているそうです。

ごちめしのサービスを企画開発・運営するGigi株式会社の代表取締役・今井了介さんは音楽プロデューサーでもあり、そんな今井さんが北海道帯広市にある『結 YUI』という定食屋を知ったのがこのサービスを始めるきっかけとなりました。

この『結 YUI』では、イタリアの「スペンデッドコーヒー」(おつりをそのまま次の人の支払いに使ってもらったり、ホームレスにコーヒー代を奢ったりする文化)からヒントを得て、店の利用者がほかの人に食べてもらうためのお代を置いていきます。そんな仕組みを広めたいと思い、ごちめしの開発をスタートしたそうです。

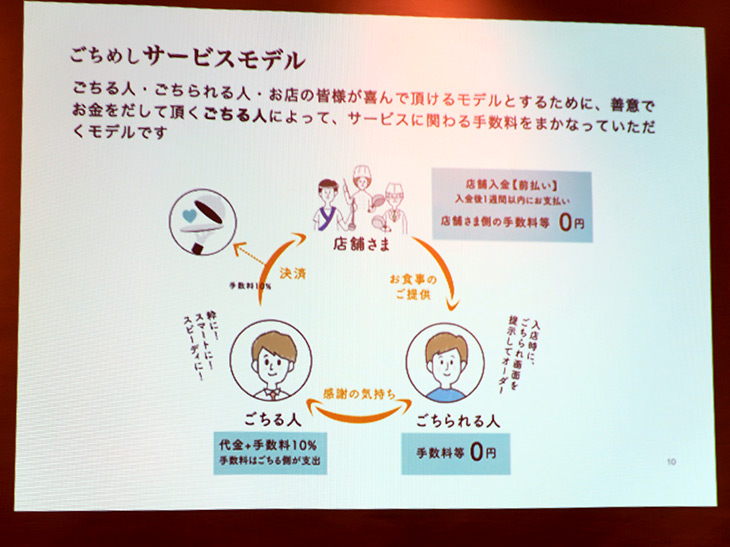

ごちりたい人が飲食代+10%のサービス料を支払う

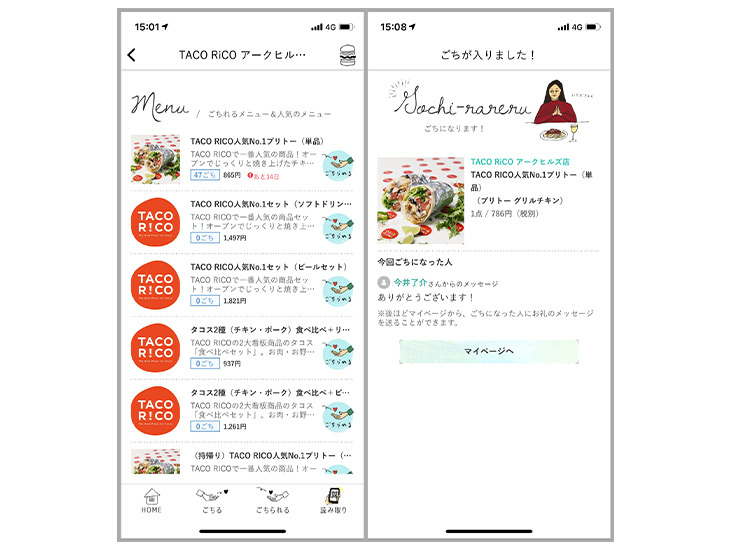

このサービスでは、ごちそうしたい人、ごちそうされたい人、飲食店の三者が関与します。まずはごちそうしたい人がアプリでお店のメニューを選んでメッセージを送信し、飲食代+10%の手数料を支払います。あとは、ごちそうされる人が飲食店でアプリの画面を提示すると、それだけで食事が無料になるという仕組みです。今回の発表会では、タコス専門店『タコリッコ』のブリトーを今井さんが記者陣にごちそうしてくれました。

オープンごちの場合は、店頭に置かれた専用QRコードをアプリで読み取り、店員に「オーダー確認ボタン」を押してもらうだけ。

「オープンごち」の入った店を探して、「じゃあ今日はビール1杯分ごちになったから、自分も誰かにごちそうしようかな」といった使い方をしてもいいかもしれません。

ごちそうする側は、メニューごとだけでなく、一定の金額をごちそうするといった使い方もできます。たとえば、後輩や部下の飲み会に自分が顔を出すのは気が引けるときなど、このサービスを使って粋な上司を演じるのもアリかもしれません。

現在、『なかめのてっぺん』や『サカナバル』など約80の飲食店が加盟しており、対象エリアは東京・福岡となっています。2020年中に5000店舗への導入を目指し、台湾、香港、アメリカでの展開も検討しているそうです。

気軽に誰かにごちそうしたいときの選択肢として、「ごちめし」を覚えておくといいかもしれませんよ!

●DATA

●著者プロフィール

今西絢美

編集プロダクション「ゴーズ」所属。デジタル製品やアプリなどIT関係の記事を執筆するかたわら、“おいしいものナビゲーター”として食にまつわる記事も執筆中。旅先でその土地ならではのローカルフードを探すのが好きで、フードツーリズムマイスターの資格も持つ。